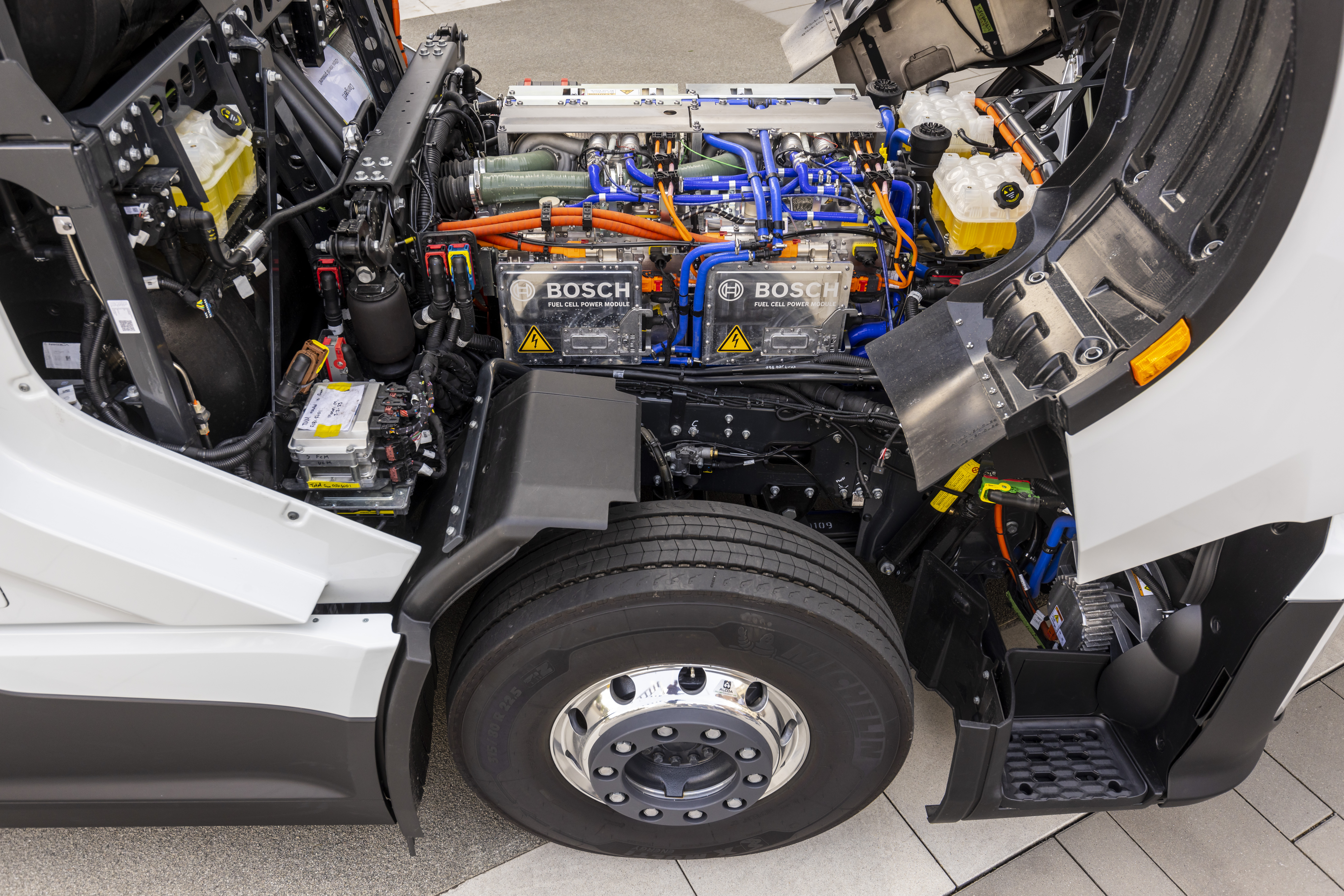

München – Ein dreiköpfiges Entwickler-Team von Bosch ist im Rennen um den Deutschen Zukunftspreis 2025. Christoffer Uhr, Kai Weeber und Pierre Andrieu sind mit dem Fuel Cell Power Module (FCPM) – zu Deutsch: Brennstoffzellen-Antriebssystem – für die renommierte Auszeichnung des Bundespräsidenten nominiert. Das FCPM wandelt Wasserstoff und Sauerstoff in Strom. Damit können weltweit Lkw auch auf langen Strecken elektrisch und – bei Einsatz von grünem Wasserstoff – komplett CO₂-frei betrieben werden. Das ist ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung des Klimawandels. Immerhin machen schwere Nutzfahrzeuge allein in der EU mehr als ein Viertel der Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs aus, sind aus dem Waren- und Güterverkehr aber nicht wegzudenken.

Über Bosch

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 418 000 Mitarbeitenden (Stand: 31.12.2024). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 90,3 Milliarden Euro. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Mit seiner Geschäftstätigkeit will das Unternehmen übergreifende Trends wie Automatisierung, Elektrifizierung, Digitalisierung, Vernetzung sowie die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit technologisch mitgestalten. Die breite Aufstellung über Branchen und Regionen hinweg stärkt die Innovationskraft und Robustheit von Bosch. Mit seiner ausgewiesenen Kompetenz bei Sensorik, Software und Services ist das Unternehmen in der Lage, Kunden domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Zudem setzt Bosch sein Know-how in den Bereichen Vernetzung und künstliche Intelligenz ein, um intelligente, nutzerfreundliche und nachhaltige Produkte zu entwickeln und zu fertigen. Bosch will mit „Technik fürs Leben“ dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und natürliche Ressourcen zu schonen. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 490 Tochter- und Regionalgesellschaften in mehr als 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 87 000 Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung an 136 Standorten.

Das Unternehmen wurde 1886 als „Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik“ von Robert Bosch (1861–1942) in Stuttgart gegründet. Die gesellschaftsrechtliche Struktur der Robert Bosch GmbH sichert die unternehmerische Selbstständigkeit der Bosch-Gruppe. Sie ermöglicht dem Unternehmen langfristig zu planen und in bedeutende Vorleistungen für die Zukunft zu investieren. Die Kapitalanteile der Robert Bosch GmbH liegen zu 94 Prozent bei der gemeinnützigen Robert Bosch Stiftung GmbH. Die übrigen Anteile halten eine Gesellschaft der Familie Bosch und die Robert Bosch GmbH. Die Stimmrechte liegen mehrheitlich bei der Robert Bosch Industrietreuhand KG. Diese hat die durch den Firmengründer Robert Bosch testamentarisch verfügte Aufgabe, für den langfristigen Bestand des Unternehmens und speziell für dessen finanzielle Unabhängigkeit zu sorgen.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de.