Rekordwert: 13 Milligramm Stickoxid pro Kilometer im Realbetrieb

Seit 2017 verlangt der europäische Gesetzgeber, dass neue Pkw-Modelle bei einem RDE-konformen Mix aus Stadt-, Überland- und Autobahnfahrten höchstens 168 Milligramm Stickoxid pro Kilometer emittieren, ab 2020 maximal 120 Milligramm. Die Diesel-Technik von Bosch kann heute schon den Rekordwert von 13 Milligramm pro Kilometer bei gesetzlich genormten RDE-Fahrten erreichen. Das ist gerade mal ein Zehntel des ab 2020 gültigen Grenzwertes. Und selbst bei besonders herausfordernden Stadtfahrten, deren Testparameter deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, liegen die Werte der Bosch-Testfahrzeuge bei durchschnittlich nur noch 40 Milligramm pro Kilometer. Der entscheidende technische Durchbruch ist den Bosch-Entwicklern in den vergangenen Monaten gelungen. Eine Kombination aus ausgeklügelter Einspritz-Technik, neu entwickeltem Luftsystem und intelligentem Temperaturmanagement macht die genannten Werte möglich. Die Stickoxid-Emissionen können nun in allen Fahrsituationen unter dem Grenzwert bleiben – egal ob der Fahrer stark beschleunigt oder langsam fährt, ob es draußen Minusgrade hat oder Sommerhitze, ob die Messung auf der Autobahn oder im zähfließenden Stadtverkehr stattfindet. „Der Diesel wird seinen Platz im urbanen Verkehr behalten, ob für Handwerker oder Pendler“, betonte Denner.

Den Beweis des Innovationssprungs lieferte Bosch in einem groß angelegten Presse-Test: Dutzende internationale Journalisten starteten mit den Testfahrzeugen und mobilen Messgeräten zur technisch besonders anspruchsvollen Fahrt in den Stuttgarter Stadtverkehr. Die von den Journalisten „erfahrenen“ Ergebnisse sowie die gefahrene Route finden Sie hier. Da die Maßnahmen zur Stickoxid-Reduzierung den Verbrauch nicht wesentlich verändern, behält der Diesel seinen CO₂- und damit seinen Verbrauchs- und Klimavorteil.

Künstliche Intelligenz für weiter optimierte Verbrenner

Doch selbst mit diesem Technologiesprung ist der Diesel-Motor nicht ausentwickelt. Bosch möchte die erzielten Fortschritte weiter mit künstlicher Intelligenz befeuern. Damit kommt Bosch einem wichtigen Ziel näher: Ein Verbrennungsmotor, der die Umgebungsluft mit der Ausnahme von CO₂ nahezu nicht belastet. „Wir glauben unverändert, dass der Diesel eine wichtige Rolle im Antriebsmix der Mobilität von morgen spielen wird. Bis die Elektromobilität im Massenmarkt ankommt, brauchen wir den hocheffizienten Verbrenner“, sagte Denner. Sein ehrgeiziges Ziel für die Bosch-Entwickler lautet: Neue Diesel und Benziner sollen die Luft nicht mehr signifikant mit Partikeln und Stickoxid belasten. Selbst am Stuttgarter Neckartor soll künftig nicht mehr als ein Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Umgebungsluft auf Verbrenner zurückgehen – das wäre gerade mal ein Vierzigstel, 2,5 Prozent des aktuellen Immissionsgrenzwerts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Bosch will mehr: Transparenz und Realitätsnähe bei Verbrauch und CO₂

Denner forderte zudem, die verbrauchsabhängigen CO₂-Emissionen wieder stärker in den Fokus zu rücken. Auch der Verbrauch von Fahrzeugen dürfe künftig nicht mehr nur im Labor ermittelt werden, sondern ebenfalls in realen Fahrsituationen im Verkehr. Damit würde eine vergleichbare Systematik wie bei den Emissionen geschaffen. „Das bedeutet mehr Transparenz für den Verbraucher und mehr Konsequenz für den Klimaschutz“, sagte Denner. Zudem müsse die CO₂-Betrachtung auch deutlich über Batterie und Tank hinausgehen: „Wir brauchen eine transparente CO₂-Gesamtbilanz des Straßenverkehrs, die nicht nur den direkten Ausstoß der Fahrzeuge misst, sondern auch die Emission der Kraftstoff- und Stromerzeugung in die Bilanz einbezieht“, so Denner. Den Fahrern von Elektrofahrzeugen biete ein umfassender CO₂-Footprint ein realistischeres Bild zum Klimaeffekt des elektrischen Fahrens. Die Nutzung nicht-fossiler Kraftstoffe könne die CO₂-Bilanz von Verbrennungsmotoren weiter verbessern.

Produktentwicklungskodex: Ethik der Technikentwicklung

Einer breiten Öffentlichkeit stellte Denner, der in der Bosch-Geschäftsführung auch für Forschung und Vorausentwicklung verantwortlich ist, den „Produktentwicklungskodex“ vor. Darin hat das Unternehmen die Leitplanken für die Entwicklung von Bosch-Produkten formuliert: Erstens ist der Einbau von Funktionen, die Testzyklen automatisch erkennen, verboten. Zweitens dürfen Bosch-Produkte nicht für Testsituationen optimiert werden. Drittens sollen Bosch-Produkte im normalen, täglichen Einsatz menschliches Leben bestmöglich schützen und Umwelt sowie Ressourcen bestmöglich schonen. „Darüber hinaus sind das Legalitätsprinzip und unser Anspruch „Technik fürs Leben“ Maßstab für unser Handeln. Im Zweifelsfall gehen die Bosch-Werte vor Kundenwunsch“, erklärte Denner. So beteiligt sich Bosch beispielsweise in Europa bereits seit Mitte 2017 nicht mehr an Kunden-Projekten für Benzin-Motoren, bei denen kein Partikelfilter vorgesehen ist. Als Teil des größten Schulungsprogramms in der mehr als 130-jährigen Unternehmensgeschichte werden bis Ende 2018 70 000 Mitarbeiter aus mehrheitlich Forschungs- und Entwicklungsbereichen zum neuen Kodex geschult.

Technische Fragen und Antworten zur neuen Diesel-Technik von Bosch

Was zeichnet die neue Diesel-Technik im Detail aus?

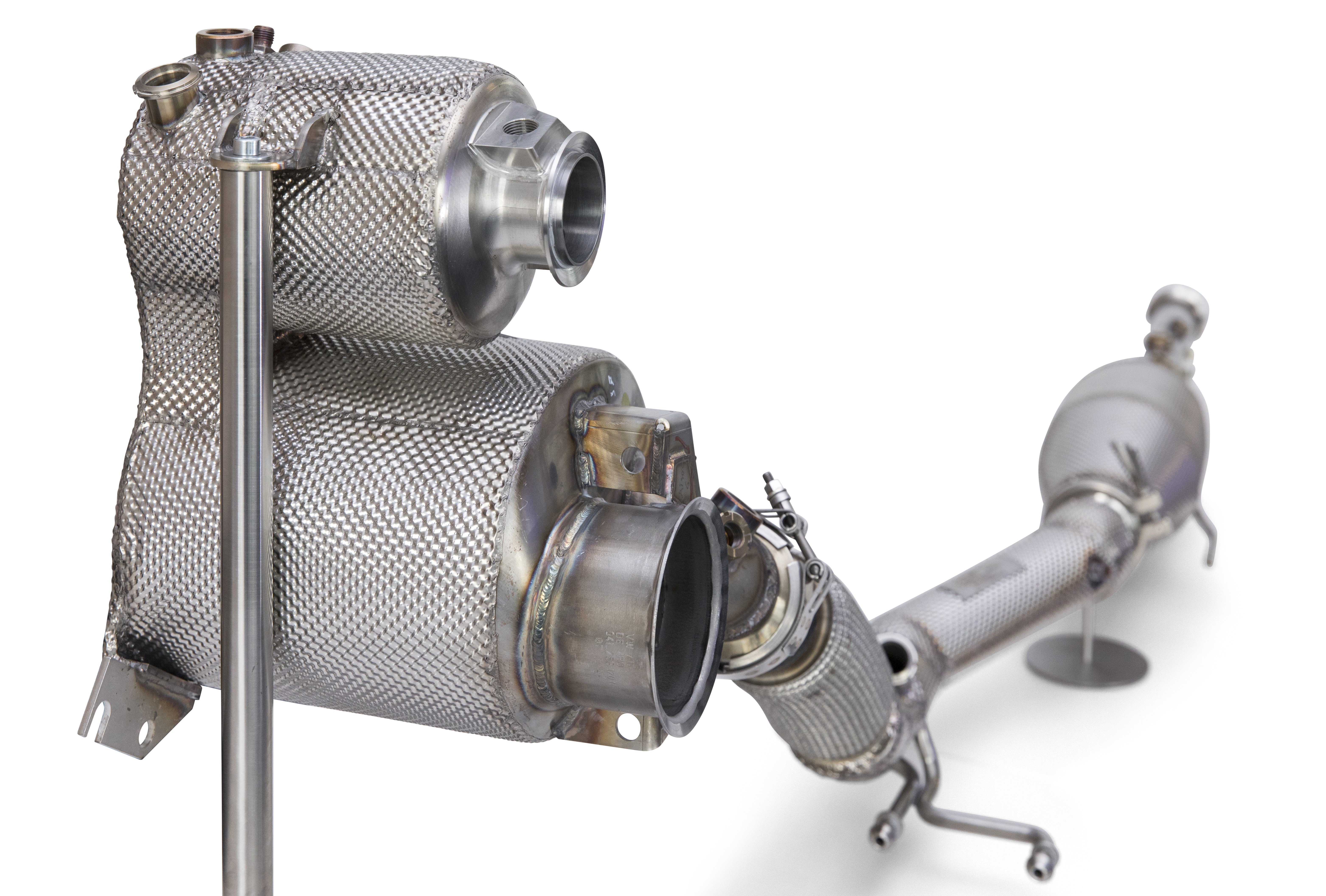

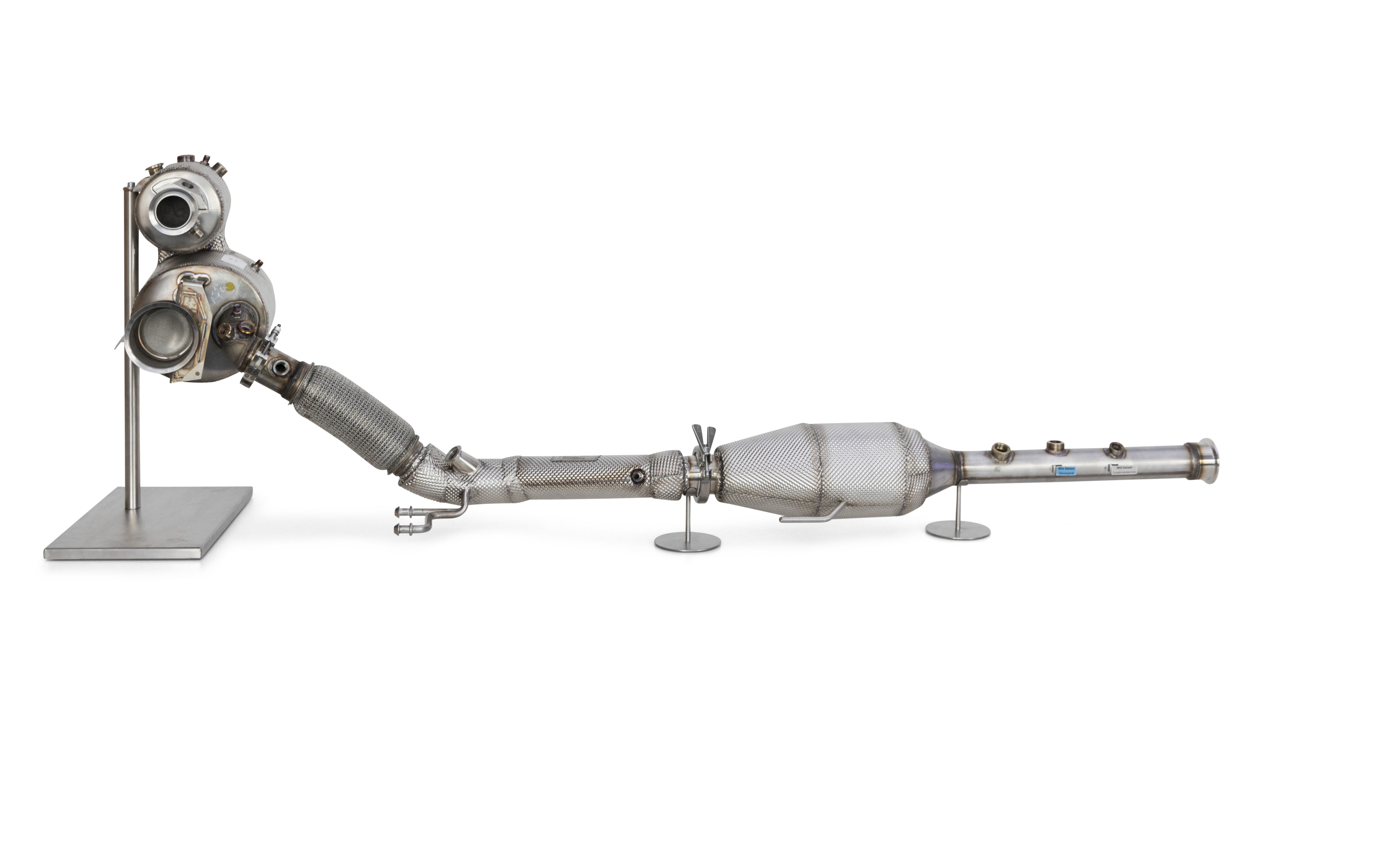

Zwei Einflüsse waren bisher kritisch für die Reduktion der Stickoxid-Emissionen in Dieselfahrzeugen. Das eine ist der Fahrereinfluss. Bosch hat mit einem reaktionsschnellen Luftsystem des Motors das technische Gegenmittel gefunden. Je dynamischer die Fahrweise, desto dynamischer muss auch die Abgasrückführung sein. Möglich wird dies unter anderem durch Turbolader, die schneller ansprechen als bisher. Und mit der Kombination von Hoch- und Niederdruck-Abgasrückführung wird das Luftsystem nochmals flexibler. Somit kann der Fahrer zügig anfahren, ohne dass die Emissionen stark steigen. Ebenso wichtig ist der Einfluss der Temperaturen. Für eine optimale Stickoxid-Konvertierung müssen die Abgase mehr als 200 Grad heiß sein – eine Temperatur, die gerade bei Stadtfahrten oft nicht erreicht wird. Hier setzt Bosch auf ein ausgeklügeltes Thermomanagement des Dieselmotors. Bosch steuert jetzt aktiv die Abgastemperatur: die Abgasanlage bleibt damit so warm, dass sie in einem stabilen Temperaturbereich arbeitet und die Emissionen auf niedrigem Niveau bleiben.

Wann ist die Technik serienreif?

Der neue Bosch Diesel-Antrieb basiert auf am Markt verfügbaren Komponenten. Er steht den Kunden ab sofort zur Verfügung und kann in die Serienentwicklung einfließen.

Warum sind Stadtfahrten anspruchsvoller als Autobahn- oder Überlandfahrten?

Für eine optimale Stickoxid-Konvertierung müssen die Abgase mehr als 200 Grad heiß sein – eine Temperatur, die gerade bei Stadtfahrten oft nicht erreicht wird. Grund dafür sind Staus oder Stop-and-go-Verkehr, welche die Abgasanlage auskühlen lassen. Das neue Thermomanagement von Bosch gleicht diesen Nachteil aus, indem es die Abgastemperatur aktiv steuert.

Braucht es für die Temperatursteuerung im Abgasstrang einen Zusatzheizer auf 48-Volt-Basis oder vergleichbare zusätzliche Bauteile?

Der neue Bosch Diesel-Antrieb basiert auf am Markt verfügbaren Komponenten und ist nicht auf ein zusätzliches 48-Volt-Bordnetz angewiesen.

Wird der Diesel durch die neue Bosch-Technik deutlich teurer?

Die Diesel-Technik von Bosch basiert auf vorhandenen und serienerprobten Komponenten. Der entscheidende Fortschritt basiert auf einer neuen Kombination vorhandener Maßnahmen. Zusätzliche Hardware-Komponenten sind nicht notwendig. Der Diesel wird emissionsarm und bleibt trotzdem bezahlbar.

Verliert der Diesel durch die neue Technik seinen Spritspar- und Klimavorteil?

Nein, klares Ziel der Entwickler war es, die Stickoxid-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig den CO₂-Vorteil zu erhalten. Der Diesel behält also seinen Klimaschutz-Vorteil.

Wann ist die Dieseltechnik verfügbar und für Kunden zu kaufen?

Der neue Bosch-Dieselantrieb basiert zum größten Teil auf am Markt verfügbaren bzw. seriennahen Komponenten. Er steht den Kunden für die Serienentwicklung damit ab sofort zur Verfügung. Teile der Technik sind bereits bei einigen neuen Fahrzeugen in Serie, die auch schon sehr gute Ergebnisse zeigen. Die nun in den Versuchsträgern vorgestellte Technik kann aus Sicht von Bosch in zwei bis drei Jahren Standard sein – bis dahin werden sich Dieselfahrzeuge der Marke von 13 Milligramm NOx pro Kilometer im RDE-Test schrittweise annähern. Hierfür hat Bosch bereits viele Erkenntnisse aktiv in seine 300 RDE-Projekte mit Fahrzeugherstellern eingebracht und wird das auch mit den neuesten Fortschritten tun.

Sie sprechen von einem Durchbruch, aber sagen gleichzeitig es sind nur seriennahe Teile verbaut. Wie passt das zusammen?

Die Dieseltechnik von Bosch basiert auf vorhandenen und seriennahen Komponenten. Der entscheidende Fortschritt basiert auf einer intelligenten Kombination aus Motoroptimierung und Abgasnachbehandlung – hierfür waren viele kleine Detailverbesserungen notwendig, die aufeinander abgestimmt werden mussten. Zusätzliche Komponenten, die den Preis des Antriebs erhöhen, sind damit nicht notwendig. Jedoch muss das Fahrzeugkonzept grundsätzlich Euro6d temp beziehungsweise Euro6d geeignet sein – also beispielsweise ein SCR-AdBlue-System an Bord haben. So wird der Diesel emissionsarm, behält seinen CO₂-Vorteil und bleibt trotzdem auch in Fahrzeugen der Kompaktklasse für Autofahrer bezahlbar.

Wenn Bosch hier größtenteils bestehende Hardware verbaut, wieso kommt die Technik dann erst jetzt und nicht schon vor ein paar Jahren?

Gerade die neue Art der RDE-Tests, hat in der Entwicklung nochmals wichtige Erkenntnisse ermöglicht. Dazu brauchte es jedoch erst einmal zuverlässige Messtechnik, um Fahrzeug-Emissionen überhaupt im Straßenverkehr ermitteln zu können. Das erste zuverlässige Portable Emission Measurement System (PEMS) für Pkw ist seit 2013 verfügbar – seitdem lässt sich überhaupt erst detailliert nachvollziehen, wo die tatsächlichen Entwicklungsschwerpunkte liegen müssen und welche Fahrsituationen besonders herausfordernd sind. Die Tests auf der Straße wirkten wie ein Katalysator der Entwicklung.

Was bedeutet diese Technik für die Luftqualität in Städten?

Hierzu hat Bosch bei einem unabhängigen Ingenieurbüro eine exakte Analyse beauftragt. Als Beispiel dient der Luftqualitäts-Brennpunkt am Stuttgarter Neckartor. Das Ergebnis der Datenanalyse ist eindeutig: Hätten alle Dieselfahrzeuge den neuesten Stand der Bosch Abgastechnik an Bord, wäre ihr Anteil an den Immissionen vor Ort vernachlässigbar und die von der EU geforderten Emissions-Grenzwerte könnten auch am Neckartor sicher unterboten werden.

Ist die neue Bosch-Dieseltechnik auch nachrüstbar?

Es ist zu beachten, dass der Erfolg des Bosch Demonstrator-Fahrzeugs erst durch die Kombination von verschiedenen Maßnahmen im Gesamtpaket ermöglicht wird. Insofern macht das Nachrüsten einzelner Komponenten wenig Sinn. So muss das Fahrzeugkonzept grundsätzlich Euro6d temp beziehungsweise Euro6d geeignet sein – also beispielsweise ein SCR-AdBlue-System an Bord haben.

Was zeichnet die neue Dieseltechnik im Detail aus?

Zwei Einflüsse waren bisher kritisch für die Reduktion der Stickoxid-Emissionen in Dieselfahrzeugen. Das eine ist der Fahrereinfluss. Bosch hat mit einem reaktionsschnellen Luftsystem des Motors das technische Gegenmittel gefunden. Je dynamischer die Fahrweise, desto dynamischer muss auch die Abgasrückführung sein. Möglich wird dies unter anderem durch Turbolader, die schneller ansprechen als bisher. Und mit der Kombination von Hoch- und Niederdruck-Abgasrückführung wird das Luftsystem nochmals flexibler. Somit kann der Fahrer zügig anfahren, ohne dass die Emissionen stark steigen. Ebenso wichtig ist der Einfluss der Temperaturen. Für eine optimale Stickoxid-Konvertierung müssen die Abgase mehr als 200 Grad heiß sein – eine Temperatur, die gerade bei Stadtfahrten oft nicht erreicht wird. Hier setzt Bosch auf ein ausgeklügeltes Thermomanagement des Dieselmotors. Bosch steuert jetzt aktiv die Abgastemperatur: die Abgasanlage bleibt damit so warm, dass sie in einem stabilen Temperaturbereich arbeitet und die Emissionen auf niedrigem Niveau bleiben.

Kommt die Technik nicht zu spät um Fahrverbote zu verhindern?

Um Luftqualitätsgrenzwerte an Brennpunkten wie dem Neckartor einzuhalten, braucht es ein Bündel an Maßnahmen – diese schließen reduzierte Emissionen von Fahrzeugen genauso ein, wie Maßnahmen, die den Verkehrsfluss verstetigen. All dieses gilt es nun auszuschöpfen, um Fahrverbote zu vermeiden. Bezogen auf den Diesel: Bereits durch die normale Flottenerneuerung werden die Stickoxid-Immissionen weiter sinken. Nach unserem Durchbruch sind wir sicher: Dem Selbstzünder wird in Zukunft niemand die Einfahrt in die Städte pauschal verbieten können – er wird seinen Platz auch im urbanen Verkehr behalten, ob für Handwerker oder Pendler.

Ist diese komplexe Technik auch noch in der Kompaktklasse bezahlbar?

Bosch geht davon aus, dass die Kosten für das Antriebssystem in etwa vergleichbar mit einem heutigen Dieselantrieb sein werden, der ein SCR-AdBlue-System an Bord hat. Der neue Dieselantrieb wurde in einem Kompaktklasse-Fahrzeug vorgestellt – auch das ist ein Statement. Bosch sieht den breiten Markt für Diesel in Zukunft bei Fahrzeugen, die einen Hubraum von etwa 1,6 Litern haben. Das schließt die Kompaktklasse mit ein. Natürlich lässt sich das System auch auf größere Fahrzeugklassen, wie beispielsweise SUV skalieren.

Wie verändert sich der AdBlue-Verbrauch?

Der AdBlue-Verbrauch des Versuchsfahrzeugs liegt bei etwa einem bis 1,5 Litern pro 1 000 Kilometern – auch bei dynamischer Fahrweise.

Wie verändert sich der Kraftstoff-Verbrauch?

Ziel der Entwicklung war es, den CO₂-Vorteil des Diesels und damit den niedrigeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Benziner zu erhalten. Dies ist gelungen. Das Bosch-Versuchsfahrzeug verbraucht nicht mehr Kraftstoff als vergleichbare Diesel.

Wie hoch war der Entwicklungsaufwand für die neue Dieseltechnik?

Insgesamt haben in den vergangenen Jahren rund 100 Entwickler an der neuen Technik gearbeitet. Die Entwicklungskosten lagen bei einer zweistelligen Millionensumme.