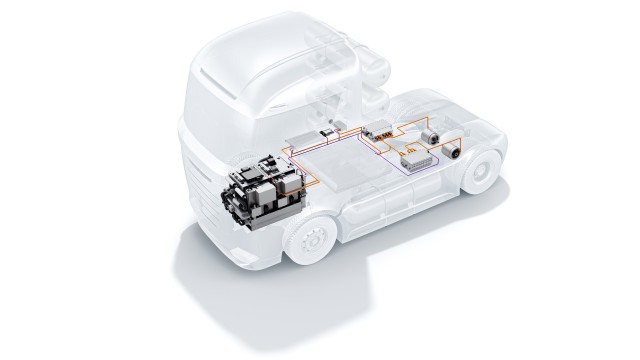

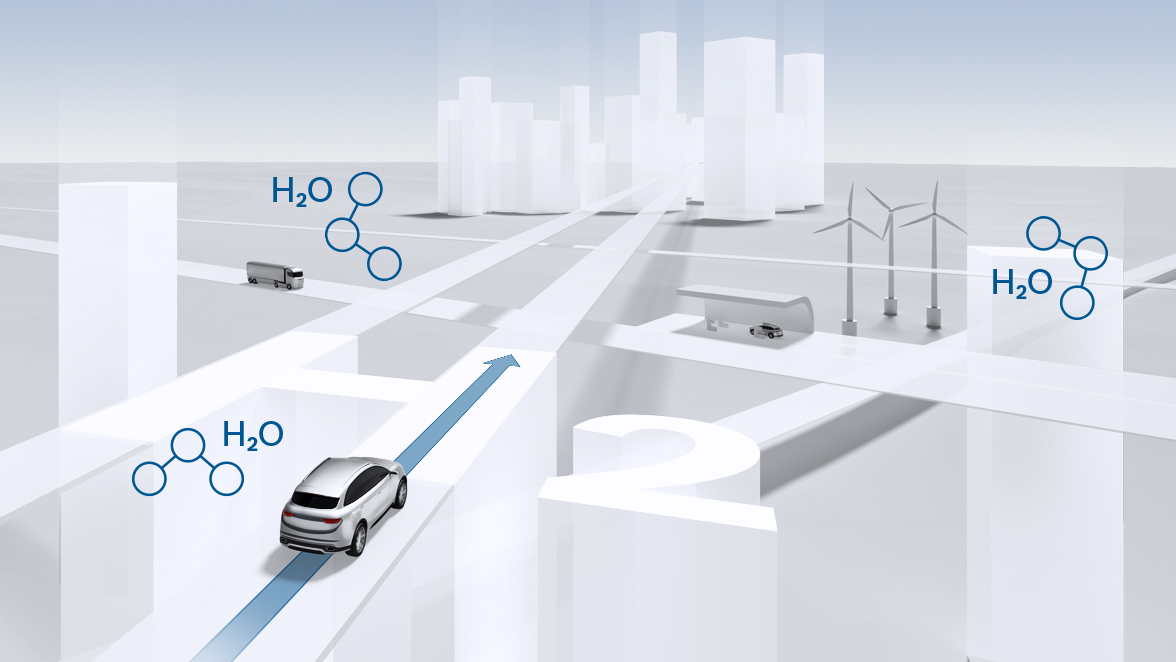

Stuttgart – Elektromobilität nimmt immer mehr Fahrt auf. Sie ist ein wichtiger Baustein, um die CO2-Emissionen des Verkehrs zu senken. Aber wie wirtschaftlich ist es, auch Schwerlast-Lkw mit 40 Tonnen Nutzlast über lange Distanzen rein batterieelektrisch zu betreiben? Allein wegen des Batteriegewichts, der langen Ladezeiten und begrenzten Reichweiten ist der Elektroantrieb mit aktueller Batterietechnik für schwere Nutzfahrzeuge nicht die erste Wahl. Trotzdem werden auch 40-Tonner in naher Zukunft über tausend Kilometer rein elektrisch unterwegs sein können. Der Schlüssel dazu liegt im Brennstoffzellenantrieb von Bosch. Dieser ermöglicht bei Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasserstoff den klimaneutralen Transport von Waren und Gütern. Bosch entwickelt den Brennstoffzellenantrieb zunächst vor allem mit Fokus auf Lkw und plant, 2022/23 in Serie zu gehen. Ausgehend von den Nutzfahrzeugen werden Brennstoffzellen-Antriebe von Bosch in der Zukunft dann auch im Pkw vermehrt zum Einsatz kommen und aus guten Gründen fester Bestandteil des Antriebsportfolios der Zukunft sein.

Mobility ist der größte Unternehmensbereich der Bosch-Gruppe. Er trug 2024 mit 55,8 Milliarden Euro rund 62 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Damit ist das Technologieunternehmen einer der führenden Anbieter in der Mobilitätsindustrie. Bosch Mobility verfolgt die Vision einer sicheren, nachhaltigen und begeisternden Mobilität. Seinen Kunden bietet der Bereich ganzheitliche Mobilitätslösungen. Die wesentlichen Geschäftsfelder sind: Elektrifizierung, Software und Services, Halbleiter und Sensoren, Fahrzeugcomputer, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sowie Systeme zur Regelung der Fahrdynamik. Hinzu kommen Werkstattkonzepte sowie Technik und Service für den Kraftfahrzeughandel und Flottenbetreiber. Wichtige Innovationen im Automobil wie das elektronische Motor-management, der Schleuderschutz ESP oder die Common-Rail-Dieseltechnik kommen von Bosch.

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 418 000 Mitarbeitenden (Stand: 31.12.2024). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 90,3 Milliarden Euro. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Mit seiner Geschäftstätigkeit will das Unternehmen übergreifende Trends wie Automatisierung, Elektrifizierung, Digitalisierung, Vernetzung sowie die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit technologisch mitgestalten. Die breite Aufstellung über Branchen und Regionen hinweg stärkt die Innovationskraft und Robustheit von Bosch. Mit seiner ausgewiesenen Kompetenz bei Sensorik, Software und Services ist das Unternehmen in der Lage, Kunden domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Zudem setzt Bosch sein Know-how in den Bereichen Vernetzung und künstliche Intelligenz ein, um intelligente, nutzerfreundliche und nachhaltige Produkte zu entwickeln und zu fertigen. Bosch will mit „Technik fürs Leben“ dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und natürliche Ressourcen zu schonen. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 490 Tochter- und Regionalgesellschaften in mehr als 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 87 000 Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung an 136 Standorten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de.